通讯地址:

个人邮箱:

邮政编码:

办公地点:

传真:

踏上井冈山,暑气被海拔滤成清凉的山风。罗霄山脉的苍翠扑面而来,竹海翻涌着九十多年前的涛声。黄洋界炮声已杳,只剩一块沉默的礌石和一条蜿蜒向上的挑粮小道。

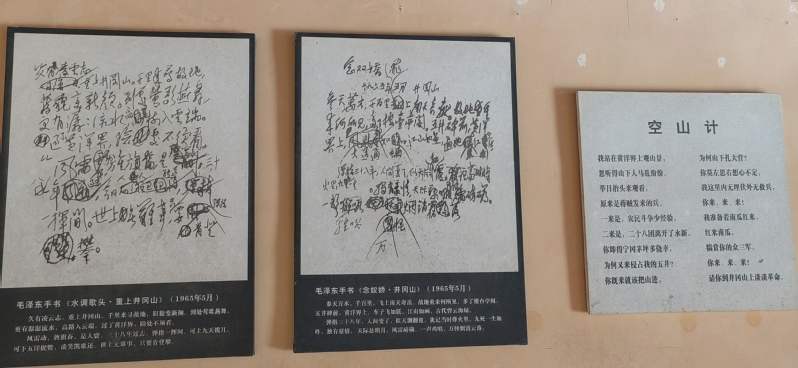

山路在竹影间盘旋,青石板被岁月磨出光泽。我放慢脚步,耳边响起毛泽东那句 “世上无难事,只要肯登攀” 。《水调歌头·重上井冈山》的豪情,此刻有了具象的依托。每一步都踏在历史的脉搏上——这哪里是路?分明是一根坚韧的绳索,一头系着山间的红米饭、南瓜汤,一头系着天安门城楼上的宣言。

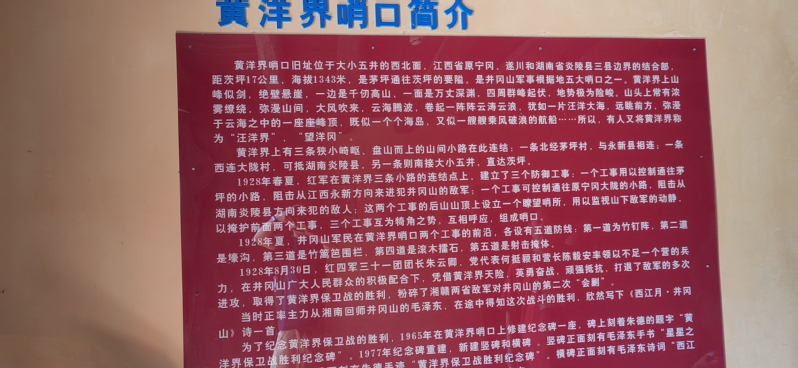

站在黄洋界哨口,云雾在脚下奔涌。当年红军以不足一营的兵力击退敌军,靠的不仅是战术,更是 “早已森严壁垒,更加众志成城” (《西江月·井冈山》)的信念。这信念能教 “枯木朽株齐努力” ,能让竹钉成为利器,让山石化作雄兵。

暮色四合时,山坳里的火炬突然亮起。点点星火在苍茫暮色中连成蜿蜒的光带——这景象让《星星之火,可以燎原》的著名论断从文字变成了震撼的视觉寓言。那光不是表演,是信仰的隐喻:在最深的黑暗里,只要有一点火种不灭,就能终成燎原之势。

下山时经过井冈山革命博物馆,玻璃展柜里躺着毛泽东在八角楼写就的《中国的红色政权为什么能够存在?》。油灯昏暗,文稿上的字迹却力透纸背。我想起他后来在《沁园春·雪》中写 “江山如此多娇,引无数英雄竞折腰” 。其实,真正的英雄不是为“娇江山”折腰的欣赏者,而是为“换新天”流血的奋斗者。

回到课堂,面对年轻的眼睛,我总会想起那个夜晚的星火。当理论的阐述遇到障碍,我会吟诵 “雄关漫道真如铁,而今迈步从头越” (《忆秦娥·娄山关》)。学生眼中闪过的光,让我看见新的“星火”正在点燃。

这个暑假的井冈山,于我而言不是避暑,而是一场精神的“淬火”。站在 “到处莺歌燕舞,更有潺潺流水” 的今日井冈山,我更加明白 “世上无难事,只要肯登攀” 不仅是历史的回响,更是对每个前行者永恒的召唤。

作为高校教师,我们传承的不仅是知识,更是这星火相传的信仰。那条挑粮小道,最终通向的不仅是山顶,更是一个民族复兴的必由之路——而我们,都在这条路上。